Die Vorgeschichte

// Es gehört zu den interessanten Aufgaben eines Restaurators, tief in die Welt der historischen Kulturtechniken einzudringen und handwerkliche Vorgehensweisen zu erforschen, die seit langer Zeit nicht mehr angewandt werden. Dies sind nun Informationen, die nicht so leicht zu finden sind. Um sie aufzuspüren, muss man sich auf die Suche begeben: alte Quellenschriften durchforsten, mit Experten Kontakt aufnehmen und nicht zuletzt mit den eigenen Händen nachvollziehen, was die damaligen Meister ihres Fachs mit jahrzehntelanger Erfahrung und raffinierten Innovationen entwickelt haben.

Die Residenz Ellingen beherbergt einen bedeutenden Bestand historischer Papiertapeten. Um diesen Schatz anschaulich zu vermitteln und im wahrsten Sinne begreifbar zu machen, plante die zuständige Museumsreferentin eine Mitmachstation. Deren Verwirklichung wurde durch eine Gemeinschaftsarbeit einer Reihe von Kolleginnen und Kollegen ermöglicht.

Wie lässt sich die komplexe historische Tapetendrucktechnik für den Besucher nachvollzieh- und erfahrbar machen? Neben authentischen Materialien und Werkzeugen sollten unter anderem ein originalgetreuer Druckstock, ein Blätterbuch und der Abdruck des Models präsentiert werden. Das Blätterbuch aus bedruckten transparenten Folien zeigt, wie sich die unterschiedlichen Druckschichten zu einem Motiv fügen. Der Druckstock sollte einen Eindruck von der herausragenden Qualität der Schnitzerei geben und der Abdruck es ermöglichen, das Ergebnis des Druckvorgangs zu betasten und von der Nähe zu betrachten. Doch nun zuerst einmal zum eigentlichen Objekt des Interesses:

Die Tapete

Als Carl Philipp Fürst von Wrede 1815 das Schloss Ellingen vom Bayerischen König Max I. verliehen bekam, machte er sich sofort daran, für eine moderne Innenausstattung zu sorgen. Die klassizistische Amor und Psyche-Tapete – angebracht im „fürstlichen“ Vorzimmer der Residenz Ellingen – ist ein herausragendes Beispiel für eine Bildtapete der Empirezeit. Man hätte solche Tapetenmotive auch direkt von Künstlern malen lassen können. Aber gerade das Serielle der Holzmodel-Drucktechnik, das Erreichen räumlicher Motive durch den Druck klar voneinander abgegrenzter Farbtöne, die sich im Auge des Betrachters von der Entfernung gesehen zu einem detaillierten Bild zusammenfügen, muss für die damaligen – in der Regel herrschaftlichen – Kunden von einem ganz besonderen Reiz gewesen sein.

„Um sein Erzeugniß einem Gemälde einigermaßen zu nähern, muß der Tapetenfabricant eine für zusammengesetzte Muster höchst bedeutende Anzahl von Formen besitzen, welche, zweckmäßig verbunden, wohl einen erstaunlichen Effect hervorzubringen vermögen, doch aber eine gewisse Härte im Colorit zugleich hinterlassen.“

Christian Heinrich Schmidt, 1843

Die Manufaktur

Das Zentrum der Herstellung solcher Luxusprodukte war seinerzeit Frankreich. Mit der Bildtapete „Amor und Psyche“ war der Manufaktur Joseph Dufour in Paris ein regelrechter Verkaufsschlager gelungen.

Sie wurde ab 1815 erstmalig Handdruckverfahren gefertigt und beeindruckt durch ihre aufwendige Herstellungstechnik und ihren Detailreichtum. Um ihre zwölf Motive in neun Graustufen drucken zu können, waren über 1200 Druckstöcke vonnöten. Man kann sich die Manufaktur Joseph Dufour in Paris wie die frühe Form einer modernen Fabrik vorstellen. Mit weitgehender Arbeitsteilung zahlreicher Spezialisten, die Schritt für Schritt aus einzelnen Werkstoffen, verarbeitet unter Zuhilfenahme durchdachter und aufwändig hergestellter Werkzeugen und früher Maschinen ein für damalige Verhältnisse beeindruckend perfektes Ergebnis erzielte.

Das Buch

Bei der Recherche zur Technik des Handtapetendrucks zeigte sich eine Quellenschrift als besonders umfassend und anschaulich. Die „Papier-Tapeten-Fabrication“ von Christian Heinrich Schmidt aus dem Jahr 1843 beschreibt die einzelnen Schritte und die verwendeten Werkzeuge bis ins Detail.

Der Model

Wie schön wäre es, dem Besucher einen Abdruck in der ursprünglichen Technik präsentieren zu können. Dazu braucht es erst einmal einen druckbaren Model mit einem ansprechenden Motiv. Durch Recherchen konnten zwei Druckstöcke der Tapete ausfindig gemacht werden, die sich im Musée du Papier Peint im elsässischen Rixheim erhalten haben. Eines der beiden zeigt gut erkennbar die Köpfe und Oberkörper der drei Begleiterinnen der Venus. Diese stehen mittig im Hintergrund der an der Eingangswand des Vorzimmers angebrachten Szene: „Psyche überbringt Venus und den drei Grazien ein Gefäß mit Wasser aus dem Jungbrunnen“. Der Modeldruck ist eine Hochdrucktechnik. Wie bei einem Linoldruck werden die erhabenen Bereiche eingefärbt und gedruckt. Um eine hochwertige Reproduktion des Druckstocks herstellen zu können, reichten die Fotografien der Vor- und Rückseite des Models und vorhandene Tomografie-Aufnahmen des Museums nicht aus.

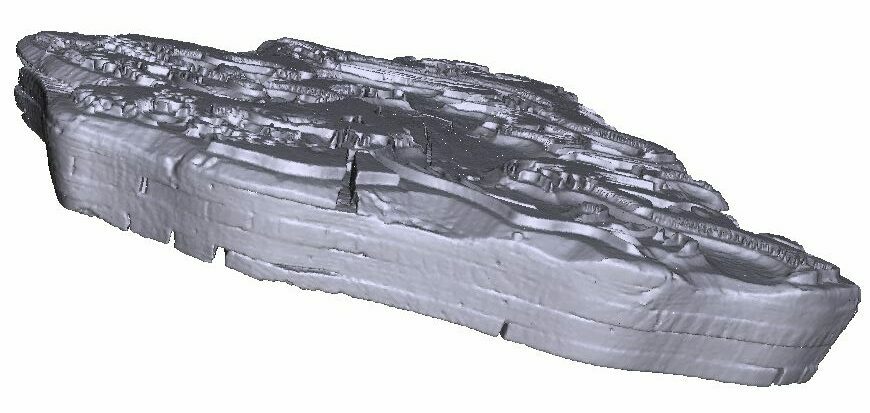

Cécile Vaxelaire, die Kuratorin des Musée du Papier Peint ermöglichte freundlicherweise einen 3D-Scan, der interessante Erkenntnisse ans Licht brachte: Der Druckstock ist wie eine modernes Sperrholz aufgebaut, das zu dieser Zeit beispielsweise im Möbelbau noch keine Verwendung fand.

Er besteht aus fünf kreuzweise mit Proteinleim verleimten und noch zusätzlich vernagelten Brettern. Vier dieser Bretter bestehen aus weicherem Nadelholz und das fünfte aus Hartholz, in welches das Motiv geschnitten wurde. Dieser Aufbau sollte verhindern, dass sich das beim Druckvorgang immer wieder feucht werdende Holz nicht verzieht, was einen sauberen Abdruck verhindert hätte. Die Anfertigung des Korpus übernahm der Leiter der Möbelrestaurierung Heinrich Piening in den Maßen des historischen Models. Für die Hartholzschicht wurde – wie beim Original – Birnbaumholz ausgewählt. Anschließend wurde der Korpus mithilfe der vorhandenen 3D-Daten zur Erleichterung der folgenden Arbeit grob vorgefräst.

Das Motiv wurde anschließend durch unseren Bildhauer Martin Kutzer detailliert in das harte Holz geschnitten. Danach wurde der Druckstock mit Leinöl eingelassen, damit er nicht so viel Wasser beim Drucken aufnimmt. Eine rückseitig angebrachte Schlaufe aus Leder erleichtert die Handhabung. So hochwertig und robust der Druckstock auch hergestellt worden war – durch jahrzehntelangen Gebrauch ist es zu Abnutzungserscheinungen gekommen, die sich auch auf der Replik finden und im Abdruck bemerkbar machen.

Der Streichkasten

Wie konnten die Drucker damals mittlere und große Model gleichmäßig und schnell eingefärben? In der Literatur finden sich Hinweise auf ein Gerät, dass manchmal heute noch in kleinerer und vereinfachter Form in der handwerklichen Blaudruckerei zu finden ist. Der Streichkasten (auch „Chassis“ oder „Farbwanne“ genannt) besteht aus einem hölzernen Kasten, in den ein Einsatz aus verzinktem Eisenblech gesetzt wird. In diesen Blecheinsatz wird eine warme Masse aus Papierschnipseln und Wasser gefüllt. Durch die Papierschnipsel ergibt sich eine flexible Auflage, die eine gute Übertragung der Farbe auf den Model ermöglicht. Darauf wird ein mit Leder bespannter Rahmen gesetzt, in dem sich wiederum ein schmaler textilbespannter Einsetzrahmen befindet. Auf diesen wird die Farbe aufgetragen, was früher ein Streicherjunge übernahm. Ein Wechsel der Druckfarbe konnte seinerzeit durch Austauschen des Rahmens mit der Stoffbespannung leicht vorgenommen werden.

Der Holzkasten und die Einsetzrahmen wurden von Daniela Schlüter, der Leiterin unserer Schreinerei, nach historischen Angaben hergestellt und diese anschließend mit Leder bzw. Wollstoff bespannt.

Das Papier

Für die zu bedruckenden Bögen wurde handgeschöpftes Büttenpapier mit einem Flächengewicht von ca. 140g/m2 verwendet. Mit einem Format von 51x65cm sind die Einzelbögen etwas größer als beim Original.

Die Farbe

Für die Rekonstruktion der Farbe konnten wir die Untersuchungsergebnisse einer Masterarbeit des Studiengangs der Restaurierung in Köln nutzen. Dort wurde ein Exemplar der Amor- und Psyche Tapete im Rahmen einer wissenschaftlichen Arbeit untersucht und die verwendeten Materialien analysiert. Auf zusammengesetzte Bögen aus Hadernpapier wurden Farben gedruckt, die mit einem tierischen Leim – wahrscheinlich Hasenleim – gebunden waren. Als Farbmittel wurden die Pigmente Pfirsichkernschwarz (ein Kohlenstoffschwarz), Champagner-Kreide (ein natürlich vorkommendes Calciumcarbonat) und als Beimischung für die hellsten Bereiche („Lichter“) Bleiweiß (ein basisches Bleicarbonat, das damals strahlendste Weißpigment) genutzt. Beim Anmischen orientierte ich mich am Grundrezept für Warmleim-Wandfarbe der Firma Kremer-Pigmente. Dieses musste durch Experimentieren mit den Bestandteilen noch angepasst werden. Es werden 60g Hasenleim über Nacht in Wasser vorgequollen und dann im Wasserbad auf maximal 60°C erhitzt. Darin werden 750g Pigmente eingesumpft. Versuche ergaben die Mischungsverhältnisse Pfirsichkernschwarz-Champagnerkreide 1/2 für den Model und 1/6 für den Fond.

Resümee

Was zeigt uns dieser Versuch, eine fast vergessene Handwerkstechnik nachzuvollziehen? Bei mir stellt sich tiefer Respekt vor der Kunstfertigkeit der Tapetenmacher des frühen 19. Jahrhunderts ein. Sie bedruckten aus Papierbögen zusammengesetzte Bahnen mit hunderten von Druckstöcken, deren perfekt neben- und übereinander gedruckte Farbflächen ein wunderbar detailliertes Bild ergeben. Ein orchestriertes Zusammenspiel vieler Hände, aus dem ein Tapeten-Kunstwerk entstand, dessen handwerkliches Niveau sich heute in dieser Form nicht mehr erreichen lässt.

Die Ausführung

Der Druckvorgang

Im April 2024 war es dann endlich soweit. Alle für den Handdruck nötigen Vorbereitungen waren abgeschlossen und die praktische Ausführung stand an. Doch lassen wir erst einmal Christian Heinrich Schmidt zu Wort kommen, der 1834 die Tapetentechnik beschrieb. Trotz der bisweilen altertümlichen Sprache sind die einzelnen Schritte wunderbar nachvollziehbar.

- Anfertigung des Druckmodels: „Die Verfertigung dieser Formen ist eine abgesonderte Kunst, die eine sehr geübte Hand erfordert, und gewöhnlich halten die Tapetenfabriken ihre eigenen Formschneider im Hause. Zur Hervorbringung und gänzlichen Ausführung irgend einer Zeichnung sind ebensoviele Formen erforderlich, als Farben und Farbennuancen vorhanden sind.“

Anmerkung des Verfassers: Da wir das Glück haben, dass professionelle Bildhauer im Restaurierungszentrum beschäftigt sind, konnte die Schnitzerei/der Formenschnitt auf die ursprüngliche Weise ausgeführt werden. - Papier: „Um mit Papier bedruckt zu werden, ist im Grunde jede Papiergattung tauglich, vorausgesetzt, daß sie geleimt sey; indessen pflegt man doch ein um so schöneres Papier zu wählen, je feiner und kostbarer der aufzudruckende Dessin ist.“

A. d. V.: Im frühen 19. Jahrhundert bestand das Papier noch generell aus Hadern (Lumpen) und war daher sehr dauerhaft. Wir mussten spezielles handgemachtes Büttenpapier bestellen. - Anmischen der (Fond-)Farbe: Die Farbe „pflegt man im fein geriebenen Zustande mit Leimwasser zu versetzen, um sie zum Aufstreichen geschickt zu machen.“

A. d. V.: Da die verwendeten Pigmente bereits als feines Pulver vorlagen, war es nicht nötig, sie noch einmal zu mahlen. Um die Farb-Zutaten gleichmäßig vermischen zu können, musste recht lange gerührt werden. Die Leimfarbe muss im Wasserbad erhitzt werden, damit sich der Leim auflöst. Um das Mischungsverhältnis der Farbtöne festzulegen, wurde eine Testreihe angelegt.

- Aufstreichen der Fondfarbe auf gespanntes Papier: Das Papier wurde „von einem Arbeiter grundiert, der in jeder Hand eine „große runde langhaarige Bürste“ hielt und damit das lauwarme Leimwasser schnell auf das Papier aufbrachte, das anschließend von einem hinter ihm stehenden „Knaben“ mit einer „einem Kehrbesen ähnlichen Bürste“ weiter verteilt wurde.

A. d. V.: Die relativ kleine Fläche eines Papierbogens konnte gut von einer Person mit Farbe bestrichen werden. Nur fix muss es gehen, da die Leimfarbe beim Abkühlen schnell zäh wird. - Trocknen über Nacht: „erst den folgenden Tag, wenn die Farbe vollkommen getrocknet ist, werden alle Rollen mit der nächsten Form ohne Gefahr bedruckt.“

A. d. V.: Am nächsten Tag war alles gut durchgetrocknet. - Glätten: „Nach dem Trocknen folgt nun das Glätten“. (…) Das Glätten geschieht auf der nicht angestrichenen Seite des Papieres, weil der Grund bei gewöhnlichen Tapeten matt bleibt.“ Dazu wurde eine Messingwalze oder ein Zylinder aus gegossenem Eisen verwendet.

A. d. V.: Die Papierbögen, die mit einer Fondfarbe eingestrichen wurden, waren auf einer Platte umseitig mit Klebebändern aufgespannt, damit sie sich beim Trocknen glattziehen. Am nächsten Tag waren sie trotzdem noch ziemlich wellig und mussten noch einmal befeuchtet und gepresst werden.

- Tischabdeckung mit Tuch: „Das Drucken geschieht auf einem starken, mehrfach mit Tuch bekleideten Tische“

A. d. V.: Das Tuch unter dem Papierbogen soll das gleichmäßige Abdrucken der Farbe ermöglichen. Wir verwendeten letztendlich ein Stück Schaumstoff. - Vorbereiten des Streichkastens: „Man füllt diesen Kasten mit Wasser, in welches man Papierspäne mischt, um sie faulen zu lassen, und legt darüber einen mit Kalbleder bespannten Rahmen, so daß das Leder mit der Oberfläche des Wassers in Berührung ist. Der Rahmen liegt in gleicher Höhe mit dem Rande des Kastens; der Raum zwischen beiden wird wohl ausgefüllt und verstopf, um das Herausdringen des Wassers zu vermeiden. Auf das Leder wird ein viereckiges Stück Tuch gelegt, welches man mit Farbe bestreicht, oder noch besser, ein kleinerer Rahmen, der mit Tuch bezogen ist. Dann hat man für jede Farbe einen abgesonderten Rahmen, und der Arbeiter ist nicht genöthigt, das Tuch zu waschen, wenn er eine andere Farbe auftragen will; er begnügt sich damit, es abzuschaben, wenn er sich desselben nicht mehr bedient. Der Nutzen des in dem Kasten befindlichen Wassers ist wesentlich. Es dient nämlich nicht nur, um das Leder, mit dem es in Berührung steht, immerfort geschmeidig zu halten, sondern giebt demselben eine weiche und elastische Unterlage. Wenn daher irgend eine abzudruckende Form, um sie mit Farbe zu versehen, umgekehrt, d. h. mit dem Dessin nach unten, auf das Tuch gelegt und etwas dagegen niedergedrückt wird, so nimmt sie sehr leicht und gleichförmig die Farben an allen Stellen an.“

A. d. V.: Auf das Faulen der Papierspäne verzichteten wir aus olfaktorischen Gründen. Um das verwendete Papier relativ fein zerkleinern zu können, wurde ein Aktenvernichter verwendet. Der Kasten funktionierte sehr gut. Nur kühlte die Papiermasse doch relativ schnell ab, weswegen – um die Farbe geschmeidig zu halten – gelegentlich heißes Wasser über das Streichtuch gegossen wurde.

- Picots (in unserem Fall nicht vonnöten): „Es braucht kaum erinnert zu werden, daß der Arbeiter hier, (…), ein Kennzeichen haben muß, nach welchem er sich bei’m Aufsetzen der Formen richten kann, um denselben jedesmal ihre rechte Stelle anzuweisen.“

A. d. V.: Da in unserem Fall nicht mehrere Model übereinander gedruckt wurden, erübrigt sich die Anbringung der Picots (Metallstifte als Passmarken). - Drucken: „Die Operation des Druckens geht auf nachfolgende Art vor sich: nachdem ein dem Arbeiter beigegebener Gehülfe mittels eines großen Pinsels die Farbe auf das in dem oben erwähnten Kasten liegende Tuch möglichst gleichförmig aufgestrichen hat, legt der Drucker seine Form darauf und drückt sie mehrmals sanft nieder, um das Anhaften der Farbe zu befördern; er bringt sie nunmehr auf seinen Tisch und setzt sie vorsichtig auf jene Stelle der Tapete, wo sie hingehört. Nachdem dieses geschehen, bedeckt er die Form mit einem kleinen, aber dicken Brete, was man auch den Bock zu nennen pflegt, und lät auf dieses den erwähnten Hebel wirken, welchen er nebt seinem Gehülfen am vorderen Ende ergreift und mit Gewalt niederdrückt. Während hierauf der Arbeiter den Hebel beseitigt und die Form abhebt, trägt sein Gehülfe neue Farbe auf das Tuch, oder vertheilt die noch darauf befindliche möglichst gleichförmig, so daß in kurzer Zeit die ganze Operation von Neuem angefangen werden kann. Ganz große Formen haben oben einen ledernen Riemen, in welchen der Arbeiter die Hand steckt. Sie werden abgedruckt, indem man bloß mit der Hand oder Faust darauf schlägt. Dieses kann aber nur der Fall seyn, wenn wenige oder feine Züge auf der Form sich befinden.“

A. d. V.: In Ermangelung eines Druckbocks wurde die Farbe lediglich durch feste Faustschlägen auf die Rückseite des Druckstocks übertragen.

- Retusche: „Jedesmal, wenn die Rolle mit einer neuen Farbe versehen ist, schreitet man zur Durchsicht derselben und bessert dabei jene Stellen, an welchen die Farbe zufällig ausgeblieben ist, mit dem Pinsel nach.“

A. d. V.: Die Abdrucke zeigen kleinere unbedruckte Bereiche, die schließlich mit derselben angewärmten Leimfarbe retuschiert wurden.

Der retuschierte Druck mit angesetzter Bordüre. Er kann in der Residenz Ellingen in Augenschein genommen und angefasst werden.

Wir empfehlen euch auch unser Video zum Druckprozess. Viel Vergnügen damit!