Unter Anleitung von August Dirigl erschufen Handwerker die Venusgrotte Linderhof in Form einer künstlichen Tropfsteinhöhle: Auf dem Unterbau aus Bandeisen, Rundeisen, Draht, Metallgittern oder grobem Textil entstand eine aus Mörtel geformte imitierte Gesteinsoberfläche. Die artifiziellen geologischen Formationen erscheinen steinfarben in verschiedenen Grau- und Brauntönen, scheinbar unbehandelt und ohne malerische Differenzierung – der Blick ins Detail offenbart jedoch eine Vielfalt bewusst eingesetzter ungewöhnlicher Materialien und Techniken zur Gestaltung der gesamten Raumschale.

Dirigl beschreibt in seinem Patent zum „Verfahren zur Herstellung künstlicher Grotten“, zur Ausgestaltung der Kunstfelsen sei „theils Gyps, theils Cement, nach Bedarf auch Kalkmörtel“ zu verwenden und „mit dem geeigneten Farbentone [zu] versehen“. Seine Empfehlung beinhaltet somit keine unbehandelten Oberflächen, sondern explizit das Aufbringen einer Farbfassung auf die mit Mörtel gestaltete Raumschale. Der in der Venusgrotte verwendete Mörtel besteht nicht aus Gips, sondern, sicherlich im Wissen um die herausfordernden vorherrschenden klimatischen Bedingungen, aus Romanzement. Dieser Begriff ist irreführend – denn Romanzement fällt nach heutiger Definition nicht in die Kategorie der Zemente, sondern in die der natürlichen hochhydraulischen Kalke. Ausgangsmaterial ist ein Kalksteinmergel, der bei max. 1200 °C gebrannt und fein gemahlen wird. Als Zement wurde und wird er auf Grund seiner Eigenschaft sehr schnell und hydraulisch – also auch unter Wasser/ohne Luftzufuhr – abzubinden, betitelt. Mehrere Produzenten stellten durch Lieferungen den hohen Bedarf an diesem Baumaterial sicher: Mayr Thaddäus, Cementfabrikant in Ohlstadt; Finsterwalder Heinrich, Cementfabrikant in Unterpeissenberg; Steigenberger, Johann, Cementfabrikant in Schlehdorf und die Süddeutsche Cementverkaufsstelle in München lieferten zentnerweise Romanzement für die Grottierung.

Für die Ertüchtigung der Drahtputzschale konnte auch während der Restaurierungsmaßnahme materialgetreu auf das Produkt Romanzement (heute von Otterbein PROMPT Fix-Zement, abgebaut und aufbereitet in der Nähe von Grenoble), zurückgegriffen werden. Die Arbeitstechnik zum Schließen der Fehlstellen im Verputz sind daher dieselben, die 1878 von den Handwerkern während der Erbauung der Grotte angewandt wurden: Das Metallnetz wird im ersten Arbeitsschritt rückseitig mit Romanzement belegt, so dass auf der Vorderseite eine zuckerwürfelförmige Struktur entsteht, die einen idealen Haftgrund für die dreidimensionale Ausgestaltung der Innenflächen mit frei angetragenem Romanzement bildet. Damals wie heute erfordert die Arbeit mit dem Material Romanzement spezifisches handwerkliches Können: Der trockene Mörtel muss aufs Gramm genau gewogen und mit Wasser vermengt werden; sobald die Masse angeteigt ist verbleiben auf Grund der hochhydraulischen Eigenschaften nur wenige Minuten Verarbeitungszeit. Diese variiert zudem je nach Raumklima und Luftwechselrate der Umgebung. Für die Ausführung der anspruchsvollen Arbeit mit dem besonderen Material und den spezifischen Anforderungen an die Arbeitstechnik haben sich Spezialisten aus den Gewerken Stuckateure und Bildhauer am Besten bewährt. Mit Spachteln, Spateln, Pinseln und eigenen Händen formten sie unter Zeitdruck die dreidimensionale Grottenoberfläche aus.

Alles Grau in Grau?

Gewählte Materialien und Techniken eigneten sich ideal für die plastische Ausformung des Innenraumes – es entstanden zahlreiche künstliche Speläotheme als Kulisse für das einzigartige Raumkonstrukt: Baldachine wölben sich über Nebenhöhlen, von der Decke hängen Stalaktiten und Sinterfahnen, daneben finden sich Stalagnate, Stalagmiten und Sinterbecken, alles scheint mit Sinterkruste überzogen. Für die Erstellung solch spezifischer Formen haben die ausführenden Kulissenbauer und Hoftheatermaler oftmals zu scheinbar simplen aber effizienten Methoden gegriffen: Als Unterkonstruktion für Spitzen von Tropfsteinen wurden Äste oder Fichtenzapfen verwendet, die mit flüssigem Romanzement begossen wurden; grobe Rupfengewebe wurden in Mörtel getränkt, hängend getrocknet und schließlich als Sinterfahnen ans Gewölbe angebracht.

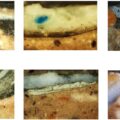

Augenscheinlich herrschen Grau- und Braunfarbtöne auf der Raumschale vor – bei genauerer Begutachtung lassen die Oberflächen neben Weiß und Schwarz jedoch in diversen Blaufarbtönen gestaltete Bereiche erkennen.

Die überkommenen Reste verschiedenster Farbschollen belegen, dass die Romanzementschicht in der Venusgrotte tatsächlich nicht unbehandelt steinfarben belassen wurde, sondern – gemäß der Anweisung Dirigls – mit Farbentone versehen wurde. Welche Farb- und Bindemittel kamen nun hier zum Einsatz? Entspricht das überkommene Aussehen des Innenraumes dem ursprünglichen Zustand zu Lebzeiten König Ludwigs II.?

Aufschluss darüber können bauzeitliche Rechnungen geben, in welchen eine Vielzahl von Pigmenten und Farbstoffen aufgeführt ist, die für die Ausgestaltung der Grotte zum Einsatz kamen. Abgerechnet wurde u.a. die Lieferung von: Anilinblau, Anilin-Grün, Bergblau, Bleiweiß, Bremerblau, Brillantgrün, Bronzegrün, Carmin, Chloranilinblau, Chromgelb, Celloindin, englisch Rot, Frankfurter Schwarz, grüne Erde, grüner Zinnober, Kalkfarbe, Kremserweiß, Lazulith, Lichtblau, Mennige, Methylgrün, Ocker, Ofenfarbe, Pariser Blau, Rebenschwarz, Saftgelb, Saftgrün, Schweinfurter Grün, Spritblau, Ultramarinblau, Umbraun, Viktoriagrün, Wasserblau, Wassergrün, Zinkweiß und Zinnoberrot [Nadler, Dokumentation zur Bau-, Ausstattungs- und Restaurierungsgeschichte 2007].

Um die Verwendung dieser vielfältigen Farbmittel zu konkretisieren, war neben einer umfänglichen Befunduntersuchung der Raumschale vor Ort auch die Entnahme und Analyse von Materialproben aufschlussreich.

Unter dem Mikroskop ist deutlich zu sehen, dass auf dem Romanzement immer mehrere, individuell gestaltete Fassungen aufliegen: Meist ist der Verputz mit einer dünnen Lage eines Bindemittels vorbehandelt, darauf liegt als Erstfassung häufig eine blaue Schicht – zu erkennen an blaufarbigen Zuschlägen. Diese farbige Gestaltung wurde dann wiederum von neutraler weißer, oder grauer Farbe überlagert. Das heißt: Über eine Isolierung der Grundsubstanz Romanzement erfolgte vorerst in vielen Bereichen eine Blaufassung, welche wiederum in kürzester Zeit (keinerlei Schmutzhorizont ist erkennbar) überstrichen wurde. Zurück zu den Archivalien: Die Rechnungen zu den ersten Verwendungen von Farbmaterialien zeigen dasselbe Bild, wie Untersuchungen in situ und der Analytik. Warum also wurde die Blaue Fassung verworfen?

Wir lesen vom 8. 9. 1878 von Hornig an Ludwig II.: „Die Beleuchtung der Grotte ist sehr schön ausgefallen, das Blau war prächtig; Rosa und Gelb hat jedoch durch den Anstrich etwas gelitten, die anderen Farben nicht. Doctor Edelmann läßt die ganze Nacht arbeiten, um den Anstrich der Grotte wieder heller zu bekommen, weil ich es nicht angehen ließ, daß genannte Farben gelitten haben. Heute Abend ist wieder Probe, die zufriedenstellender ausfallen könnte“ [BayHStA, Abt. GHA, Kabinettsakten König Ludwig II. 261, Stallmeister Hornig an König].

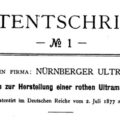

Anscheinend war unter der – mit Hilfe von buntfarbigem Glasscheiben vor den Lichtquellen – farbigen Beleuchtung das Ergebnis nicht zufriedenstellend, so dass ein hellerer Anstrich als zielführender erachtet wurde. So sind auch die Einträge bezüglich der Ausgestaltung der Grotte zu erklären, die 1878 noch Weiß und Farben abrechnen, später allerdings nur mehr Weiß listen: „24.12.1878: Zum nachmalen der Wände in der Grotte 1 Faß Zinkweiß nebst bunten Farben abgegeben“ [StAM, SGSV 3389, Rechnungsjournal der Schloßverwaltung Linderhof 1878, Rechnung des Malers Eduard Stadler aus München]; dann am 28.3.-3.4.1880: „Von den Grottenwänden den Staub abgekehrt und einen Theil geweißt„, am 4.-10.4.1880: „Den Staub von den Grottenwänden abgewaschen u. die Wände mit weißer Kalkfarbe gestrichen“ und am 18.-24.4.1880: „Die Grottenwand überweißt und die Blumenguirlanden geputzt“ [StAM, SGSV 3391, Rechnungsjournal der Schloßverwaltung Linderhof 1880, Arbeiterwochenliste bei der Grotte].

Unter Experten wurde die Sachlage heiß diskutiert, Dr. Greiff schreibt im Mai 1881, dass ein Versuch angestellt wurde „um zu konstatiren in wie weit die Ansicht, daß der alte Anstrich der Grotte für die Beleuchtung günstiger war, gerechtfertigt sei. Ein Theil der Grotte wurde mit Papier überzogen das genau die Farbe des früheren Anstrichs der Grotte hatte und darauf sowohl alte als neue Blau’s beleuchtet. Es ergab sich daß der helle Anstrich die Farben viel klarer und reiner reflectirte, namentlich war dieses für Blau der Fall…“ Wie genau die neue Beleuchtung auszusehen hatte, ist im Schreiben von Dr. Greiff an v. Bürkel, vom April 1882 dokumentiert: „Gelegentlich einer anderweitigen Besprechung die ich und Geh.Rath Siemens in Berlin, unserem ersten Elektriker hatte, consultierte ich denselben in discretester Weise über eben neue Gesichtspunkte in der Beleuchtung. Siemens wußte außer Verstärkung der Lichtquellen nichts anzugeben. Von Edelmanschen Theorien hielt er nicht für stichhaltig.“ [BSV, Rep. Registratur Fach 108 Nr. 1]. Vermutlich bezog sich Siemens hier auf Edelmanns Aussage vom 4.4. 1876 bezüglich der Versuche, rücksichtlich der Beleuchtung der blauen Grotte zu Linderhof, in der er explizit und richtigerweise darauf hinweist, dass „Mit blauem Licht angestrahlte weiße Oberflächen […] für den zu erzielenden Lichteffekt sinnvoller als mit weißem Licht angestrahlte blaue Oberflächen“ erscheinen [GHA, Administration König Otto, 1885]. Dennoch wurde die königliche Order, in der Grotte Linderhof einen blauen Raumeindruck herzustellen, zuerst mittels blaufarbigen Anstrichen zu erreichen versucht – erst als das Ergebnis nicht zufriedenstellend war, änderte man das Konzept, strich die Wand- und Deckenflächen in helleren Tönen und erreichte durch die Projektion von buntfarbigem Licht auf weißen Oberflächen eine strahlendere Blauausleuchtung. Die Oberflächen in der Venusgrotte zeigen heute also einen Mischbestand aus verschiedenen, zeitnah hintereinander entstandenen, Ausgestaltungsphasen und dokumentieren den Einsatz verschiedenster Pigmente und Farbstoffe, besonders diverser Blaufarbmittel. Die Suche nach dem perfekten Blau für Wandfarbe und auch als Zusatz fürs Färben von Glas (als Vorsatz für die Lichtquellen) ist in dem Zusammenhang besonders spannend: Unter Druck Ludwig II. und seiner Unzufriedenheit mit der Farbwirkung erwarben seine Berater die aktuellsten, vielversprechendsten (und best beworbenen?) Produkte der damals vorrangigen Farbenhändler und -Produzenten. Die Archivalien belegen Käufe bei August Ostermayer in München, Farbwarenfabrik von Johann Rudolf Geigy, HÖCHST A.G. Farbwerk/vorm. Meister Lucius & Brüning, Barbarino Kilp in München, Böhm&Wiedemann in München, Fritz Schachinger in München und der Zeltnerschen Fabrik in Nürnberg und geben damit einen wirtschaftshistorischen Einblick in die Vielfalt des damaligen Farbenhandels: So sind die Anfänge des Unternehmens Höchst als Farbhersteller dokumentiert sowie auch die allerersten Tätigkeiten von Künstlerbedarf Schachinger (gegründet 1877 und noch heute mit einem Fachgeschäft in München vertreten). Durch die oben genannten Werke oder Fabriken wurde vor allem die Herstellung von Anilinfarben und künstlichem Ultramarin maßgeblich vorangetrieben und somit ein Umbruch für alle Nutzer – Künstlern wie Handwerkern – eingeleitet, die langfristig auf regional hergestellte farbechte und günstige Produkte zurückgreifen konnten. Die Nürnberger Ultramarinfabrik agierte sogar so kreativ in der Erstellung neuartiger Farbmittel, dass sie unter Johann Zeltner erfolgreich ein Patent zur Herstellung einer rothen Ultramarinfarbe anmeldete: Als erste deutsche Patentschrift eingereicht trägt dieses somit die Nr. 1.

Die Akten belegen durch die Nachweise von Lieferungen und diesbezüglicher Fachdiskussionen anschaulich die neuesten Entwicklungen der Blaufarbindustrie im 19. Jahrhundert. Durch Farbanalysen und modernste Verfahren wissen wir heute, dass in der Venusgrotte vor allem Produkte aus der Sparte der Blaufarbmittel Anwendung fanden. So konnten neben Azurit/natürlichem Bergblau, Bremer, Pariser Blau und künstlichem Ultramarin, auch verschiedenste synthetisch hergestellte Anilinfarben (Handelsnamen: Chloranitblau, Lichtblau oder Spritblau) sowie Kupferblaufarben nachgewiesen werden.

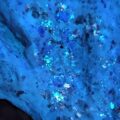

Daneben kamen unterschiedliche special effects zum Einsatz, wie das Anbringen von Nestern unterschiedliche geformter Glasnadeln und -prismen, die als Licht-reflektierende Elemente mittels Putz gebündelt an der Raumschale befestigt sind. Viele dieser Gläser weisen auf der Unterseite Metallarmierungen auf und waren wohl ursprünglich als Lüsterbehang gefertigt, dann aber als Dekoration für die Grotte verwendet worden.

Maßgeblich für die Inszenierung des Grottenraumes war daneben die Anmutung einer nassen Oberfläche der Wände, vor allem der Außenwände sowie der Staltaktiten und Stalagmiten: Dies erfolgte getreu des Hinweises von Dr. Edelmann 1876: „Sehr fein zerriebene, natürliche, weiße Krystalle mit blättrigem Gefüge unter Anwendung eines wasserbeständigen Bindemittels bilden eine weiße Farbe, welche in höchstem Grade die Eigenschaft besitzt, farbige Lichtstrahlen unverändert zu reflectiren. Zugleich besitzt ein solcher Anstrich die Eigenschaft, seine Farbe nie zu verändern und jenen Glanz, der dem feuchter Felswände vollkommen ähnelt“ [GHA, Administration König Otto, 1885]. In der Venusgrotte sind großflächig Nachweise von Muskovit-Blättchen, ein natürlich vorkommendes Mineral aus der Glimmergruppe, vorzufinden, die einen eindrücklichen Glitzereffekt bilden und bauzeitlich mittels Blasebalg auf eine vorbehandelte Oberfläche aufgetragen worden sind.

Vor Ort erschließt sich somit den Besuchern nach der Fülle überwältigender Eindrücke – Throne, Muschelkahn, Caprigrottenöffnung, Wasserfall und Regenbogen! – bei differenzierter Betrachtung die effektvolle Ausgestaltung der Oberflächen: Kein Grau in Grau, sondern eine Raumschale, die mittels spezifisch und bewusst aufgebrachter Materialien die Inszenierung perfektioniert.