Im Spätjahr 2024 haben wir die im Bereich der modernen Ostasiensammlung gelegene, einst aber mit den östlich anschließenden Rokoko-Wohnräumen der Kurfürsten verbundene Cäcilienkapelle (Raum 18) der Residenz in musealer Neugestaltung wiedereröffnet. Der um 1693 erbaute, aber erst rund 50 Jahre später final ausgestattete und geweihte Andachtsraum diente Kurfürst Max III. Joseph „dem Vielgeliebten“ (reg. 1745-1777) als kostbar eingerichtetes Privatoratorium, ähnlich wie einige Generationen zuvor die ungleich bekanntere „Reiche Kapelle“ und ihre Vorläufer von seinem Ur-Urgroßvater Maximilian I. (reg. 1597-1651) und seiner Familie genutzt worden waren. Inhaltlich und historisch eng verbunden mit diesem kleinen Raumkunstwerk ist eine weitere neue Intervention in Museumsraum 25 – im Herzen der sogenannten „Kurfürstenzimmer“:

Die museal gestaltete „Cäcilienkapelle“ in ihrer nach der Kriegszerstörung rekonstruierten Raumschale

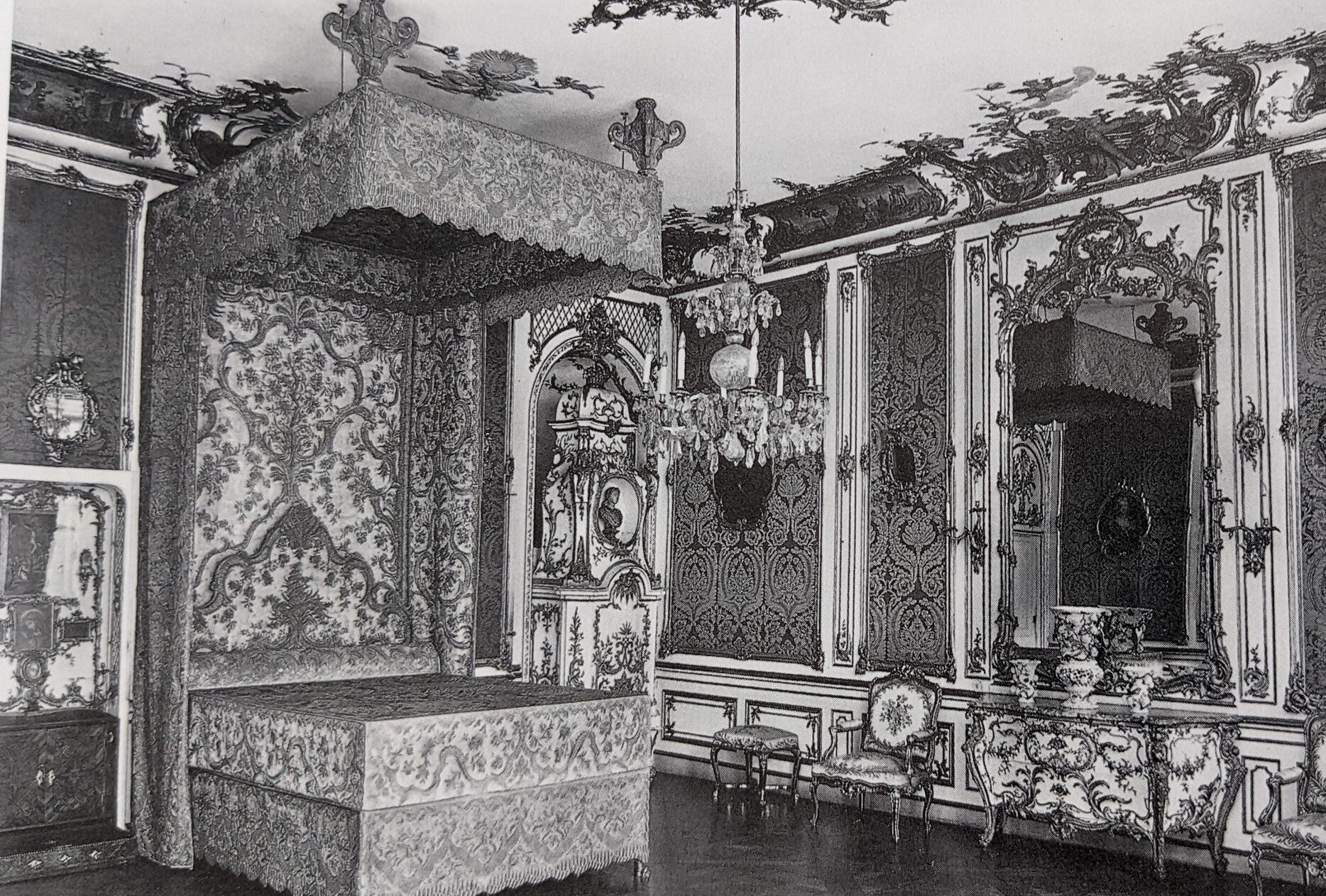

Gewissermaßen als Ergänzung und bauliches Pendant der Cäcilienkappelle, der exklusiven Andachtsstätte des Landesherrn, die über einen kleinen Vorraum ursprünglich direkt vom kurfürstlichen Schlafgemach aus zu erreichen war, bot das Zimmer selbst unmittelbar neben dem Ruhelager einen zusätzlichen Ort für die morgendlichen und abendlichen Gebete des Herrschers! Vermerke in den historischen Inventaren des 18. Jahrhunderts, kurze Notizen in den frühesten Schlossführern und Schwarz-Weiß-Aufnahmen, die kurz vor der Zerstörung bzw. während der Evakuierung 1944 entstanden, dokumentieren links des prächtig gestickten Baldachinbettes eine mit grünem Damast bespannte Tapetentür neben dem größeren Durchgang, der in den erwähnten Vorraum der Cäcilienkapelle führt.

Aufgeklappt offenbarte diese unauffällige „Geheimtür“ den Blick in eine schmale, aber reich mit vergoldetem Schnitzwerk dekorierte, schrankartige Nische. Ihre untere Hälfte füllte eine gepolsterte Kniebank mit integrierten Fächern. Darüber zeigt das Foto mehrere an der Rückwand montierte Heiligenbilder und Reliquien in Rokokorahmen.

Tagsüber verschlossen, blieb der kurfürstliche Betstuhl die meiste Zeit unsichtbar. So störte nichts die Symmetrie der von François Cuvilliés und Johann Baptist Gunetzhreiner sorgfältig instrumentieren Hauptwand des Schlafzimmers mit dem zentral platzierten Prunkbett und der mit Bogenfeld abschließenden Durchgangstür zur Kapelle, der eine halbrund gewölbte Nische auf der gegenüberliegenden Seite mit dem plastisch durchgestalteten Kachelofen in Rokokoformen entsprach. Übrigens hatte auch der „Gebetsschrank“ ein Pendant auf der anderen Bettseite: Dort führte linkerhand ein weiteres unauffälliges Tapetenpförtchen in einen kleinen, mit „gestreifter Sächsischer Leinwand“ ausgeschlagenen Nebenraum mit dem „in- als auswendig mit Cremoisin Damast bezogenen“ Leibstuhl, der verständlicherweise gleichfalls neugierigen Blicken entzogen wurde.

Spirituellen wie körperlichen Bedürfnissen, die den hohen Schläfer nächtens bedrängen konnten, waren so in schöner Abgewogenheit Stätten im Herzen des kurfürstlichen Appartements bereitet. Dennoch mag es heutige Besucherinnen und Besucher wundern, warum die Fürstlichkeiten des 18. Jahrhunderts, denen ihre Zeitgenossen oftmals religiöse Indifferenz und eine (gerade im Schlafzimmer) laxe Moral bescheinigten, offenbar nicht die wenigen Meter in die Hauskapelle zurücklegen konnten, ohne ein kurzes Zwischengebet zu verrichten. Tatsächlich aber waren die Funktionen der beiden Örtlichkeiten unterschiedlich, was sich auch in Gestaltung und Ausstattung spiegelt: Die Cäcilienkapelle war ein zwar exklusiver, letztlich aber öffentlicher Schauplatz religiösen Herrscherlebens: Das sorgsam hierher übertragene Kuppelgemälde, das Peter Candid um 1590 für die Vorfahrin Herzogin Renata gemalt hatte, und kostbar gerahmte Totenbildnisse der Wittelsbacher und Habsburger Ahnen auf ihren schwarz drapierten Paradebetten verliehen dem kleinen Andachtsraum die Anmutung eines dynastischen Erinnerungsmonuments. Hier wohnte der Kurfürst der täglichen Messfeier bei, die von den Kaplänen seiner Hofkapelle abgehalten wurde, die aus der dortigen Sakristei, wie das Inventar eigens festhält, jeweils das liturgische Gerät mitbrachten. Max III. Joseph war bei diesem gewissermaßen offiziellen Tagestermin eher ehrfurchtsvoller Zuschauer, er betrat die Kapelle gar nicht, sondern verweilte im Vorraum unter dem dortigen Deckenfresko von „gemalter architectur, in den Wolcken sitz[end] die heilige Cecilia“ auf einem samtenen Armlehnsessel, der eine unterhaltsame Spielerei barg, nämlich „ein instrument, das wan jemand darauf Sizet, solches von sich selbst zu musiciren anfanget“.

Dem gegenüber war die viel kleinere Gebetsnische ein eher unmittelbarer Ort religiösen Alltagslebens: Die Stätte, wo der Mensch Max Joseph zuerst und zuletzt am Tage Zwiesprache mit seinem Schöpfer hielt oder wohl auch, angeleitet vom Beichtvater, regelmäßige Gewissenserforschung betrieb. Diese Morgen- und Abendgebete im herrschaftlichen Schlafzimmer wurden an Europas Höfen unterschiedlich zelebriert – so waren sie etwa in Versailles ein Fixpunkt des öffentlichen, stark ritualisierten „Lever“, dem offiziellen Tagesbeginn der französischen Könige. Gegenüber dem dortigen Herden-Auftrieb von Zuschauern, der allmorgendlich das royale Parade-Schlafzimmer bis hart an die vergoldete Bettbalustrade flutete, waren die Sitten im beschaulichen München wesentlich entspannter, gestaltete sich die Situation für den vielgeliebten Max III. intimer. Deshalb auch hatte der Kurfürst, der, obzwar von aktuellen Ideen der europäischen Aufklärung durchaus eingenommen, nichtsdestotrotz lebenslang ein gläubiger Sohn der Mutter Kirche blieb, die Möglichkeit, den letztlich privaten Schauplatz seiner regelmäßigen Andachtsübungen gemäß seinen religiösen Vorlieben auszustatten.

Dem gegenüber war die viel kleinere Gebetsnische ein eher unmittelbarer Ort religiösen Alltagslebens: Die Stätte, wo der Mensch Max Joseph zuerst und zuletzt am Tage Zwiesprache mit seinem Schöpfer hielt oder wohl auch, angeleitet vom Beichtvater, regelmäßige Gewissenserforschung betrieb. Diese Morgen- und Abendgebete im herrschaftlichen Schlafzimmer wurden an Europas Höfen unterschiedlich zelebriert – so waren sie etwa in Versailles ein Fixpunkt des öffentlichen, stark ritualisierten „Lever“, dem offiziellen Tagesbeginn der französischen Könige. Gegenüber dem dortigen Herden-Auftrieb von Zuschauern, der allmorgendlich das royale Parade-Schlafzimmer bis hart an die vergoldete Bettbalustrade flutete, waren die Sitten im beschaulichen München wesentlich entspannter, gestaltete sich die Situation für den vielgeliebten Max III. intimer. Deshalb auch hatte der Kurfürst, der, obzwar von aktuellen Ideen der europäischen Aufklärung durchaus eingenommen, nichtsdestotrotz lebenslang ein gläubiger Sohn der Mutter Kirche blieb, die Möglichkeit, den letztlich privaten Schauplatz seiner regelmäßigen Andachtsübungen gemäß seinen religiösen Vorlieben auszustatten.

Tatsächlich ist die heterogene Sammlung der größtenteils schon um 1770 vor Ort dokumentierten, teils älteren Reliquien und Heiligenbilder, die in eigens ausgesägten Aussparungen der geschnitzten Rückwand eingelassen waren und den Zerstörungen des Zweiten Weltkriegs entgingen, nicht in erster Linie durch herausragenden Kunstwert ausgezeichnet. Vielmehr verdanken sie ihren Platz der spirituellen Bedeutung, die sie offenbar für diesen einen, ganz speziellen Gläubigen besaßen.

Die aktuelle Präsentation neben der Aufnahme der evakuierten Nische – die historischen Fotografien bilden die Grundlage der Neupräsentation

Es gehörten dazu:

„Die Seligste Jungfrau Maria von Carlino Dolce gemalt.

Die heilige 3 Könige wie Sie dem Welt heyland in der Krippe zu bethlehem opfern und beschneidung Christi des herrn, beyde en bas relief aus stein geschniten.

Christus entlediget die Ehebrecherin von der Versteinigung und Wie Christus der herr lazarus von dem Tod erwecket, beyde Stuck sind bas relief aus holz geschniten.

Ein theil von dem heiligen Creuz , oval in Silber gefast mit zween kleinen Silbernen Leichtern, welche an die nehmliche einfassung befestiget seynd.

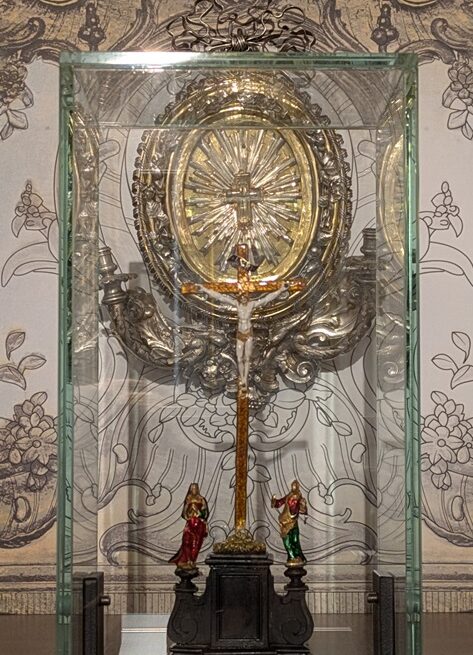

Ein kleines Cruzifix auf einem Postament von Ebenholz […] Maria und Joannis sind von Gold“.

Insgesamt erwies sich das zusammengestellte Bildprogramm als wenig originell, aber sympathisch und lebensnah: Den kleinen Muschelschnittreliefs (nicht Stein), welche die ersten kindlichen Auftritte Christi zeigen, entsprechen die größeren Buchsbaumreliefs, die den Gottessohn darstellen, wie er durch Wunder und Taten der Barmherzigkeit sein Erlösungswerk vorantreibt (alle frühes 17. Jh.)  Auf dessen Vollendung in der Passion verweisen im unteren Bereich der silbergefasste Kreuzpartikel (um 1703) und das kleine goldene Kruzifix (spätes 16. Jh.).

Auf dessen Vollendung in der Passion verweisen im unteren Bereich der silbergefasste Kreuzpartikel (um 1703) und das kleine goldene Kruzifix (spätes 16. Jh.).  Der Trauer über Christi Opfertod, den die weinende Mater dolorosa (um/vor 1735) ausdrückt, antwortet die durch dieses Opfer ermöglichte Jenseitshoffnung des selig sterbenden Missionars Franz Xaver. Von diesem verlorenen Bild können wir uns einen ungefähren Eindruck machen, da die Sterbeszene des beliebten Jesuiten-Heiligen stets ähnlich dargestellt wird. Im Auftrag des Ordensgründers Ignatius von Loyola brach Franz Xaver auf, um „Ostindien“ (also Ostasien) zu bekehren, wobei er 1552 auf einer Insel vor der chinesischen Küste 46jährig einer Infektionskrankheit erlag. Der traditionelle Bildtyp zeigt den ausgezehrten Ordensmann in einer Hütte liegend und ekstatisch einem Engels-Orchester lauschend, das vom Himmel schwebt, um seine Seele abzuholen.

Der Trauer über Christi Opfertod, den die weinende Mater dolorosa (um/vor 1735) ausdrückt, antwortet die durch dieses Opfer ermöglichte Jenseitshoffnung des selig sterbenden Missionars Franz Xaver. Von diesem verlorenen Bild können wir uns einen ungefähren Eindruck machen, da die Sterbeszene des beliebten Jesuiten-Heiligen stets ähnlich dargestellt wird. Im Auftrag des Ordensgründers Ignatius von Loyola brach Franz Xaver auf, um „Ostindien“ (also Ostasien) zu bekehren, wobei er 1552 auf einer Insel vor der chinesischen Küste 46jährig einer Infektionskrankheit erlag. Der traditionelle Bildtyp zeigt den ausgezehrten Ordensmann in einer Hütte liegend und ekstatisch einem Engels-Orchester lauschend, das vom Himmel schwebt, um seine Seele abzuholen.

Das Münchner Gemälde muss seinen Platz an der kurfürstlichen Bilderwand schon früh verloren haben: Das einzige erhaltene Foto der ausgestatteten Nische zeigt an seiner Stelle eine wohl in den 1920er Jahren dort eingesetzte Kreuzigung auf Kupfer nach einer Vorlage des bayerischen Hofmalers Christoph Schwarz (1548-92). Diese präsentieren wir heute im Nachbarraum des Schlafzimmers, dem 2022 wieder eingerichteten Miniaturenkabinett: Hier vertritt sie heute die 1770 dort versammelten, gleichfalls verlorenen „sieben gemälde von gleicher größe, die 7 fälle Christi des Herrn bey seiner Kreütziegung vorbildend [von] Christophorus Schwarz.“

Vielleicht das interessanteste Stück der Schauwand ist die dank des gleichfalls kupfernen Malgrundes ganz glatte und leuchtend farbige Darstellung der Schmerzhaften Gottesmutter nach einem um 1655 entstandenen Vorbild von Carlo Dolci (1616-1686). Die aus heutiger Sicht schwer süßlich anmutenden Heiligenbilder des florentinischen Barockmalers erfreuten sich im 17. und 18. Jahrhundert enormer Popularität. „Unsere“ Version seiner unendlich oft kopierten Madonna in Trauer gewann für Max III. Joseph darüber hinaus wohl Bedeutung durch ihre Funktion als heilsbringende (Berührungs-)Reliquie: Laut einem mit Kardinalssiegel beglaubigten Zertifikat auf der Rückseite der Kupferplatte war das kleine Bild 1735 an zahlreiche wundertätige Madonnenbilder in römischen Wallfahrtskirchen gepresst worden, um so deren Segenskraft aufzunehmen, bevor es der toskanischen Großherzogin Anna Maria Franzisca von Sachsen-Lauenburg (1672-1741) verehrt wurde. Sie war die Großmutter des bayerischen Prinzen Clemens Franz de Paula, dem direkten Cousin (und zeitweiligen Erben) des kinderlosen Max III. Joseph, welcher ihn allerdings überlebte. Aus Clemens Franz‘ Besitz dürfte das indirekt wundertätige Madonnenbild dank dieser weiteren Verschlingung seines langen Weges in die Gebetsnische der Kurfürstenzimmer gefunden haben.

Die Münchner „Dolorosa“ mit Zertifikat und Porträt ihres späteren Besitzers, Herzog Clemens Franz de Paula (1722-1770)

2024 haben wir die 1944 zerstörte Gebetnische mit musealen Mitteln im kurfürstlichen Schlafzimmer neu erstehen lassen und mit ihrem erhaltenen Inventar bestückt. Keine leichte Aufgabe, denn die originale Raumschale ging nicht nur im Bombenhagel unter, sondern wurde auch nur verändert wiederaufgebaut: Der Durchgang zur Cäcilienkapelle und der Leerraum hinter der Schafzimmerrückwand existieren nicht länger – hier erstrecken sich heute Vitrinen der Ostasiensammlung und erinnern vielleicht höchstens noch von ferne an Franz Xavers Missionseifer. Die grüne Damastbespannung, in die vormals die diskrete Tapetentür eingeschnitten war, ersetzt heute eine kostbare Seidenstickerei, die Kurfürstin Maria Anna, die Gemahlin Max III. Joseph, einst mit ihren Hofdamen für die Koblenzer Residenz ihres Bruders Clemens Wenceslaus, des Kurfürsten von Trier, stichelte.

Hier mit baulichem Unfug anzufangen, verbietet sich von selbst. „Doch wo sich eine Tür schließt, geht eine andere auf!“ – so auch in diesem Falle: Um erhaltene Türblätter erneut zu benutzen, wurden bei Wiederaufbau des Schlafzimmers zwei vormals nicht existierende Scheintüren an den beiden Seitenwänden eingebaut, die schrankähnliche Funktionsräumchen in den Eingeweiden unseres Museums erschließen (der alte Cremoisin-Leibstuhl lässt grüßen!). Diese vom Prinzip her unserer verlorenen Tapetentür nicht unähnliche Situation haben wir genutzt, um in einen dieser Leerräume unsere Nachschöpfung der Rokoko-Gebetnische einzupassen, deren Gestaltung in musealer Verfremdung auf den historischen Schwarz-Weiß-Aufnahmen basiert. Die verlorene Sterbeszene des Franz Xaver ersetzt nun ein im Format ähnliches Andachtsbild aus dem Bestand der Hofkapelle mit einer weiteren, aus Textil und bemaltem Pergament gefertigten Mater dolorosa. Wie bei der kopierten Dolci-Madonna handelt es sich um eine Anrührungs-Reliquie, die diesmal im Kontakt mit der berühmten Muttergottes aus der Münchner Herzogspital-Kirche entstand. Zu dieser im 18. Jahrhundert hochverehrten Statue der Schmerzhaften Jungfrau unterhielt Max III. Joseph samt seiner ganzen Familie ein besonders inniges Verhältnis, das sich in wöchentlichen Bittgängen zu der wundertätigen Heiligenfigur äußerte. Zudem ließ der Ende 1777 auf den Tod an Pocken erkrankte Kurfürst das geliebte Andachtsbild aus dem Herzogspital in die Residenz an sein Sterbebett bringen, um in seinem Anblick letzten Trost zu finden – Grund genug, die kleine Kopie als gültigen Ersatz für das verlorene Bild des selig kranken Franz Xaver zu nutzen!

Die „Residenzkopie“ der Schmerzhaften Mutter vom Herzogspital und Darstellung des originalen Andachtsbildes auf dem barocken Seitenaltar der Kirche

Aber nicht nur spirituell, auch technisch entspricht unsere neue Gebetsnische ihrem historischen Vorbild und spiegelt dabei kurfürstliche Vorlieben. Hatte Max III. Joseph doch ein ausgeprägtes, aus heutiger Sicht stellenweise etwas infantil anmutendes Faible für mechanische Spielereien, das ihn jedoch als würdigen, epochentypischen Anhänger der Aufklärung und ihres Fortschrittsglaubens ausweist: Neben dem schon erwähnten Sessel mit musizierendem Pupskissen verfügte der fromme Technik-Freak in seinem Schafzimmer auch über Kommoden mit eingebauten Musikautomaten, zu deren Melodien er in Schuhen tanzen konnte, deren Absätze kleine Uhrwerke enthielten! Und so überraschte auch wenig überraschend seine Gebetsnische mit ruckelndem Innenleben: Die eigentliche Gebetbank, tagsüber hinter geschlossenen Türen platzsparend verräumt, klappte sich erst auf Knopfdruck wie eine heutige „Transfomer“-Spielfigur auseinander, wobei der „Knieschaml durch berührung einer Maschine sich selbst herausgibt und wieder zurückziehet“. Dieses Knien auf Knopfdruck ist auch heute wieder möglich, doch lassen wir als fromme Museumsleute die grün gepolsterte Bank gleich ganztags in ausgefahrener Position stehen.

„Klick and Slide“: Ikea-Technik im 18. Jh.! (oben die Hebel, mit denen ursprünglich die Kniebank ausgefahren wurde)

Die kurfürstliche Gebetnische war ein charakteristisches Zeugnis der vitalen, teils intimen, teils volkstümlichen Alltagsfrömmigkeit, welche die bayerische Aristokratie des mittleren 18. Jahrhunderts prägte. Ihre Spuren wirken bis heute nach und finden sich vielfach in Kirchenkunst wie in häuslichen Herrgottswinkeln oder lebendigem, teils wiederbelebtem Brauchtum. So eröffnet unsere museale Nachschöpfung einen Seitenblick in das tägliche Dasein der einstigen Residenzbewohner abseits herrschaftlicher Auftritte und pompöser Zeremonien. Wir hoffen, damit das historische Bild, das wir Besucherinnen und Besuchern in unserem Schlossmuseum vorstellen wollen, um einen weiteren kräftigen Farbklecks zu bereichern!