Ein aufregendes und für alle Beteiligten sehr forderndes Projekt hat im November 2024 ein erfolgreiches Ende gefunden: Das Riesengemälde aus der Linderhofer Venusgrotte – es entspricht mit ca. 48 m2 einer kleinen Zweizimmerwohnung – ist restauriert und wohlbehalten an seinen originalen Standort zurückgekehrt.

links: Drahtputzschale ohne Gemälde. Foto: BSV/Pelludat; rechts: eingebautes Gemälde nach der Restaurierung Foto: BSV/Freudling, Scherf

Die Darstellung

Das Gemälde stellt die Venusszene aus der Oper „Tannhäuser“ von Richard Wagner dar. Der Minnesänger Tannhäuser befindet sich am Lager der Göttin Venus. Die Szene ist umgeben von Amoretten, Najaden, Cupiden und zwei Nymphen, die am Seeufer aus dem Schilf aufsteigen. Das Gemälde wird von einer floralen Komposition aus Girlanden umrahmt, die sich malerisch ausgeführt auch im Gemälde selbst wiederfinden.

Durch die Restaurierungsmaßnahme wurde die originale Farbigkeit der Malerei zurückgewonnen. Infolgedessen ist nun wieder erlebbar, dass die gemalte Darstellung die dreidimensionale Grottenarchitektur bühnenbildartig fortsetzt. Der künstlich angelegte – im Sommer mit Wasser gefüllte – See wird am unteren Bildrand in der Malerei fortgeführt. Auch die links neben dem Gemälde real ausgeführte blaue Grotte, findet sich mittig im Gemäldehintergrund wieder.

Konzeptfindung

Im Jahr 2006 wurden aufgrund eines 3,5 Meter langen Risses im oberen Gemäldebereich links erste Untersuchungen des Bestandes durchgeführt. Dringend notwendige Sicherungsmaßnahmen am Gemälde konnten durch externe Gemälderestauratoren (Fa. Thieme § Hess) und am hölzernen Keilrahmen durch die Zimmererwerkstatt der Bayerischen Schlösserverwaltung durchgeführt werden.

Das Gemälde hatte seit seiner Entstehung im Jahr 1877 umfangreiche Überarbeitungen verschiedenster Schadbereiche erfahren. Es waren zahlreiche Gewebereparaturen und viele Farbausbesserungen vorgenommen worden. Gemäß der systematischen Auswertung der Archivalien durch Dr. Nadler wurden bereits kurz nach Eröffnung der Grotte Schäden am Gemälde festgestellt und 1778 behoben. Sie waren auf die hohe Feuchtigkeit in der Grotte zurückzuführen. 1909 wurde das Gemälde umfassend bearbeitet, doubliert und dann auf einen Keilrahmen aufgespannt. Auch wenn diese sehr gut ausgeführte Maßnahme sicher maßgeblich zum Erhalt des Gemäldes beigetragen hat, bestand nachfolgend immer wieder die Notwendigkeit reparierend einzugreifen. In der Vergangenheit wurden derartige Eingriffe häufig von sogenannten „Malerrestauratoren“ ausgeführt, so auch am Grottengemälde. Die Ausführung der Arbeiten erfolgte in einer Weise, die als unfachmännisch zu bezeichnen ist. Dies hing sicher auch mit der schwierigen Arbeitssituation zusammen, denn alle Arbeiten am Gemälde mussten in beengten Verhältnissen von Gerüsten direkt vor Ort durchgeführt werden. Schäden an der Leinwand wurden rückseitig mit Flicken überklebt. Kleine Fehlstellen in der Malschicht waren sehr großflächig und unstimmig überarbeitet. Die Übermalungen waren zudem durch Alterungsprozesse nachgedunkelt und so wirkte das Gemälde sehr fleckig. Hinzu kamen mehrere vergilbte Firnisschichten, die die ursprüngliche Farbgebung des Gemäldes stark beeinträchtigten. Das Erscheinungsbild wurde darüber hinaus durch Bitumen- und Farblaufspuren, partielle Malschichtverluste durch Schimmelbefall, kleinere Kratzer und Stoßschäden stark beeinträchtigt.

Der Gemäldeausbau

Nach einer längeren Planungsphase für die Sanierungsmaßnahmen in der Grotte konnte das Gemälde 2017 schließlich zur Restaurierung entnommen werden. Der Ausbau des Gemäldes wurde erforderlich, um Baufreiheit für die statische Ertüchtigung der Grotte zu schaffen. Die spezifische Einbausituation erforderte die Entfernung von Teilen der Grottierung im oberen und seitlichen Bereich (Fa. Schmickl). Insbesondere oberhalb des Gemäldes war die Drahtputzschale bereits in Vergangenheit verändert und ergänzt worden, was aufgrund von aufgefundenen Fotos ersichtlich war. Zunächst wurden die Befestigungen des Gemäldes gelöst. Metallanker oben und Eisenbänder an der Unterseite sicherten das auf dem hölzernen Keilrahmen aufgespannte und sonst freistehende Gemälde. Nur eine ausgeklügelte Logistik ermöglichte den Ausbau. Dazu war eine Gerüststellung mit einer über dem Gemälde verlaufenden Traverse sowie eine aus Platzgründen leicht schräg aufgebaute Arbeitsplattform notwendig. So konnte das Gemälde hinter einer tragenden Säule hervorbewegt und dann herabgelassen werden. Erst im Liegen wurde es abgespannt (Fa. Baur Fachplanung).

Zum Schutz der Malschicht wurde das Gemälde mit einer Zwischenlage aus Cellplas® geschützt und um Stauchungen zu vermeiden mit der Bildseite nach außen gerollt. Nur so konnte das Gemälde durch die eigens für den Abtransport in die Grottenrückwand gebrochene Öffnung aus der Grotte gebracht werden. Die 5,70 Meter lange Rolle mit dem gewählten Durchmesser von 70 Zentimetern wäre weder durch den vorhandenen Ein- noch Ausgang hinaus zu bewegen gewesen. Für die Anlieferung der Gemälderolle in den Arbeitsraum im ersten Stock der freiberuflichen Restaurierungswerkstatt war ein Kran erforderlich.

links: Abtransport des Gemäldes aus der Grotte. Foto: BSV/Pelludat; rechts: Einbringen in die Restaurierungswerkstatt. Foto: Fa. Fromm

Die Restaurierungsmaßnahmen

In der Werkstatt der ausführenden Firma konnte das Gemälde nie in seiner vollen Größe bearbeitet werden. Mittels höhenverstellbaren Trägern, zwei Rollen und Tischen gelang es, das Gemälde so zu bewegen, dass eine stückweise Bearbeitung sowohl der Rückseite als auch der Vorderseite möglich war (Konzept und Durchführung Fa. Fromm). Im Rahmen der mehrjährigen Restaurierung wurde zunächst der Riss im oberen linken Bereich geschlossen. Zudem wurden die großflächigen und flickenartigen alten Hinterklebungen, die aus verschiedenen Gewebearten bestanden, abgenommen. Die stark angegriffenen Leinwandkanten wurden mit einer neuen Randanstückung stabilisiert. Hierzu wurden zuvor im Grottenklima getestete feuchteunempfindliche Klebstoffe verwendet. Anschließend konnte das Gemälde neu aufgespannt werden.

Die Arbeitssituation – links: gesicherter Leinwandumschlag; rechts: Bildseite im Vorzustand. Fotos: BSV/Pelludat

Ein späterer ölhaltiger Firnis ließ das Gemälde in einem bräunlichen Farbton erscheinen. Die ursprüngliche Farbgebung war nicht mehr ablesbar. 2009 konnte das Entwurfsgemälde des Malers August Heckel aus dem englischen Kunsthandel erworben werden. Daher war die originale Farbigkeit, die durch eine helle Pastelltonigkeit gekennzeichnet war, bekannt. Die stark nachgedunkelten, ästhetisch unansehnlichen Überarbeitungen sowie der gegilbte Firnis sollten unbedingt entfernt werden.

Vergleich Entwurfsgemälde von Heckel (links) und ausgeführtes Grottengemälde (rechts). Fotos BSV/Pelludat, Freudling, Scherf

Testreihen, die nur in der Winterzeit in der Grotte durchgeführt werden konnten, ergaben, dass lediglich die farbigen Ausbesserungen mit geeigneten Lösemitteln abgenommen werden konnten. Der bräunliche Firnis erwies sich den Lösemitteln gegenüber als resistent. In der trockenen und wärmeren Restaurierungswerkstatt war es möglich, die Firnisschichten durch eine mechanische Absprengung mit einem Skalpell Millimeter für Millimeter zu entfernen.

Nach Entfernung sämtlicher nachfolgender Überarbeitungen wurden Fehlstellen in der Malschicht mit Kitt gefüllt und mithilfe alterungsbeständiger Farben und Bindemittel farblich ergänzt. Zum Schutz wurde ein neue, dünne Firnisschicht aufgebracht.

Rückführung und Neumontage

Nach Abschluss der Restaurierungsarbeiten musste das Gemälde wieder gerollt transportiert und mithilfe eines Krans über eine eigens dafür vorgesehene Öffnung im Dach der Grotte eingebracht werden.

Der vorgefundene, nachweislich erst 1936 neu angefertigte hölzerne Keilrahmen wies einen derart starken Pilzbefall auf, dass eine weitere Nutzung unmöglich war. Die Konzeption eines neuen Rahmens war notwendig. Man entschied sich für einen Metallrahmen mit Hohlkammerprofil, der mit einer Nut für einen umlaufenden, feuchtebeständigen Holzbesatz ausgestattet ist.

Die Neuaufspannung eines Gemäldes dieser enormen Größe erfordert ein hohes Maß an Expertise und Innovationsgeist. Die rund um das Gemälde herum neu angebrachte Leinwand (Randanstückung), ermöglichte das Anbringen von Zugleisten. An den Leisten wurden Gewichte, in unserem Fall Eimer mit Pflastersteinen, angehängt, um eine graduelle Planierung des Originalgewebes zu ermöglichen (Konzept Fa. Fromm). Die Fixierung des Gemäldes am hölzernen Rand erfolgte mit einem breiten Klettband, um gegebenenfalls ein Nachspannen zu ermöglichen.

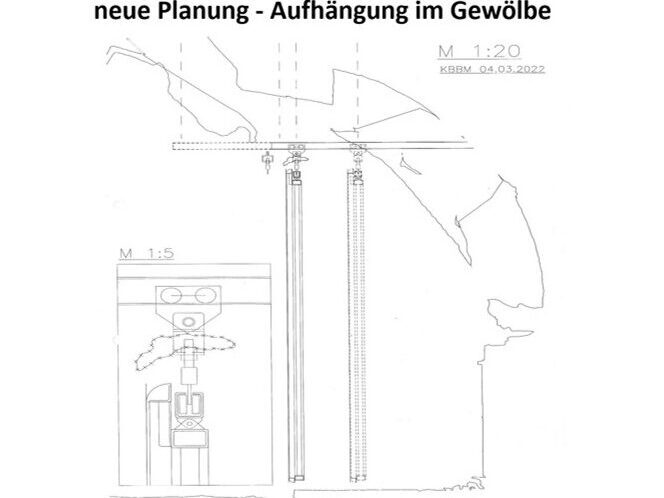

Auch die Aufrichtung des aufgespannten Gemäldes war aufgrund seines Gewichts sowie der Verwindungsempfindlichkeit des neuen Spannrahmens, der leicht unter Spannung geraten konnte, nur mithilfe eines gut durchdachten Zugsystems mit gleichmäßiger Nachführung möglich. An der unteren Kante des Gemäldes wurden zwei Handhubwagen positioniert, sodass das Gemälde über ein Kettensystem gleichmäßig mitgeführt werden konnte, während es an der Oberkante mit Flaschenzügen hochgezogen wurde (Konzept und Durchführung: Herr Martin Fa. Barthel & Mauß, Fa. Höldrich). Durch die Aufhängung des Gemäldes an einer speziell angefertigten Hängekonstruktion mit Schienensystem ist es in Zukunft möglich, das Gemälde vor und zurück zu bewegen. So können Wartungsgerüste leichter vor oder hinter dem Gemälde positioniert werden, auch wenn der See nicht abgelassen ist (Konzept: Herr Martin).

Aufrichtung des Gemäldes und Konstruktionszeichnung zur Fixierung in der Drahtputzschale. Foto: BSV/Pelludat

Die Grottierung um das Gemälde herum wurde möglichst in der Form der Erbauungszeit ergänzt. Es wurde dabei darauf geachtet, dass die Drahtputzschale ausreichend Abstand zum Gemälde hat. So wird verhindert, dass es im Bereich der Leinwandumschläge wieder zu einem Feuchtestau kommt, da dies zur Zersetzung der Leinwandkanten an der oberen Bildkante geführt hatte. Durch permanente Klimamessungen, zusätzlich gezielt erzeugte Luftbewegungen und regelmäßige Pflegemaßnahmen wird erneuter Schimmelbefall verhindert.

Durch die gelungene Restaurierung des Monumentalgemäldes und der Wiedergewinnung der originalen Farbgebung ist die Grotte wieder als Gesamtkunstwerk erfahrbar. Die von König Ludwig II. initiierte „Venusgrotte“ ist ein herausragendes Beispiel für die Verbindung von Kunst, Architektur und Handwerk. Ihre erfolgreiche Sanierung konnte nur durch das Zusammenspiel der verschiedenen Gewerke auf höchstem Niveau sowohl auf planerischer als auch auf Ausführungsebene gelingen.

Wer sich, über diesen Artikel hinaus, vertiefter mit den Arbeiten an dem Monumentalgemälde und seiner Restaurierungsgeschichte befassen möchte, sei auf folgende Publikationen verwiesen:

Martin Hess – Inga Pelludat – Isabella Thieme, Tannhäuser am See der Venusgrotte. Die Heldensage eines Leinwandgemäldes, in: Wasser, Mitteilungen des Österreichischen Restauratorenverbands (ÖRV), Tagungsband 11, Wien 2007.

Inga Pelludat, Das Riesenleinwandgemälde Tannhäuser im Venusberg von August von Heckel, in: ICOMOS – Hefte des Deutschen Nationalkomitees, Bd. 70 (2019), Die Venusgrotte im Schlosspark Linderhof. Illusionskunst und High Tech im 19. Jahrhundert, S. 227 -234